«Quemar para sembrar», exclama la protagonista de Ema de Pablo Larraín sintetizando en tres palabras el sensorial mensaje de la película. Se enconde tras estas letras una clara connotación generacional, de un fin que lleva a un nuevo comienzo. De una violencia que lleva a la ansiada paz. Algo así ocurre con la historia, la cual actúa como un imparable péndulo. El presente requiere de su antítesis pasada para poder ser. Sin un lado opuesto el péndulo no puede balancearse hacia el otro. Lo que constituye la historia es su naturaleza cambiante. Lo mismo ocurre con el Arte y, por consecuencia, con el cine. Pero ante de hablar de El libro de imágenes, deberíamos retroceder un poco en el tiempo.

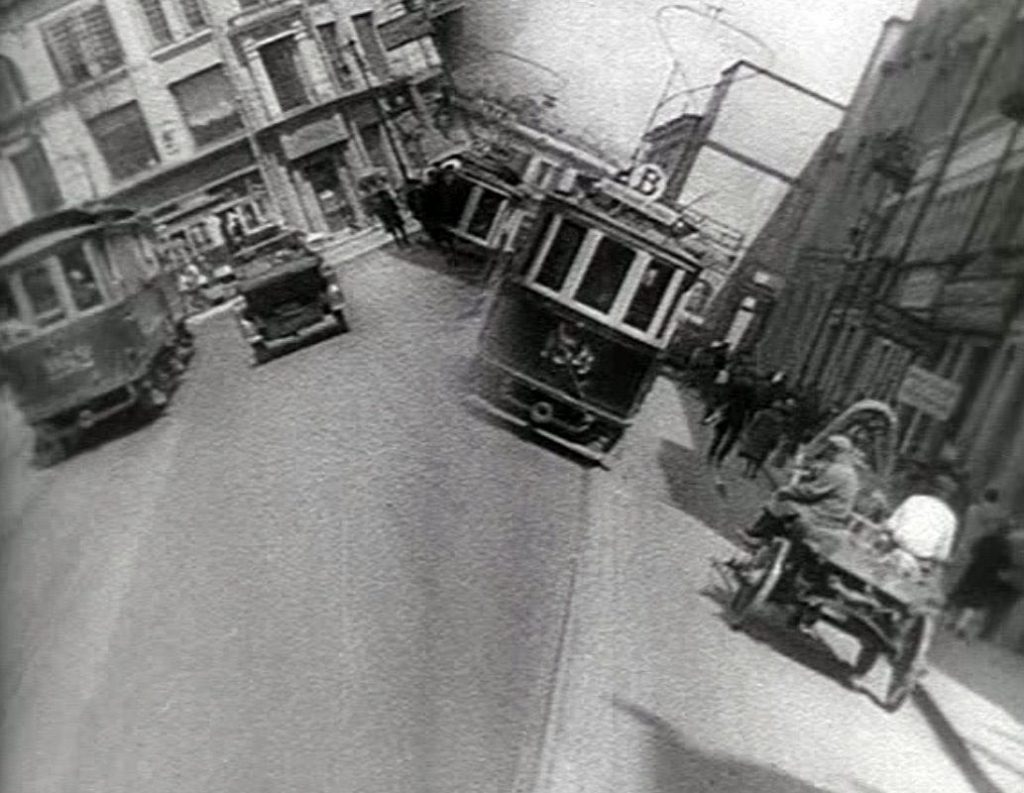

Dziga Vertov, director de cine soviético, aceptó ya la condición cambiante del séptimo arte y, apenas 30 años después de la invención del cine, decidió formar parte de este proceso de transformación. En 1929 se estrena El hombre de la cámara, la película con la que el cineasta buscará experimentar con el lenguaje cinematográfico con el objetivo de reinventarlo y encontrar nuevas vías de expresión audiovisual.

Vertov entiende a la perfección que para crear es necesario destruir, tal y como refleja en los títulos de crédito. En estos se define a la cinta como «un ensayo de difusión cinematográfica de experimentos visuales» y se deja claro que no va haber intertítulos, ni guión, ni decorados ni actores. La forma que el cineasta tiene de buscar un lenguaje cinematográfico absoluto y universal es negar todo lo que hasta aquel momento se entendía como cine. Se quema todo lo construido para poder volver a construir.

Podemos llegar así a la conclusión de que blasfemar contra la concepción de Arte establecida es la única forma de que este evolucione. Es cierto que Vertov no erradicó de la tradición cinematográfica todos los elementos que obvió en su película. Seguimos teniendo guiones, actores y decorados. Pero quizás sin este pequeño experimento no sería la misma nuestra concepción del montaje, de la imagen o la narrativa. Sin hablar de cómo la reivindicación de la figura del autor que Vertov realiza ya en el clasicismo la retomarán más adelante los cineastas de la Nouvelle Vague, los máximos propulsores de la modernidad cinematográfica.

Vertov blasfema contra el cine anterior sabiendo que alguien acabará blasfemando contra el suyo. Al fin y al cabo podríamos decir que el cine, al igual que cualquier arte, se construye a partir del principio de la primultimidad. La primera vez será también la última, al igual que el resto serán solo ecos de la primera, la cual nunca volverá. Hay algo de esto en la historia del Arte. Podríamos concebir los movimientos artísticos como representaciones corrompidas de un arte primero. Como si el Arte hubiera exclamado un esplendoroso grito inicial del cual quedaran solo ecos, cada vez más indescifrables y, por lo tanto, distintos al sonido original. Siguiendo esta idea, todas las películas son, en mayor o menor medida, ecos de la salida de la fábrica de los Lumiere.

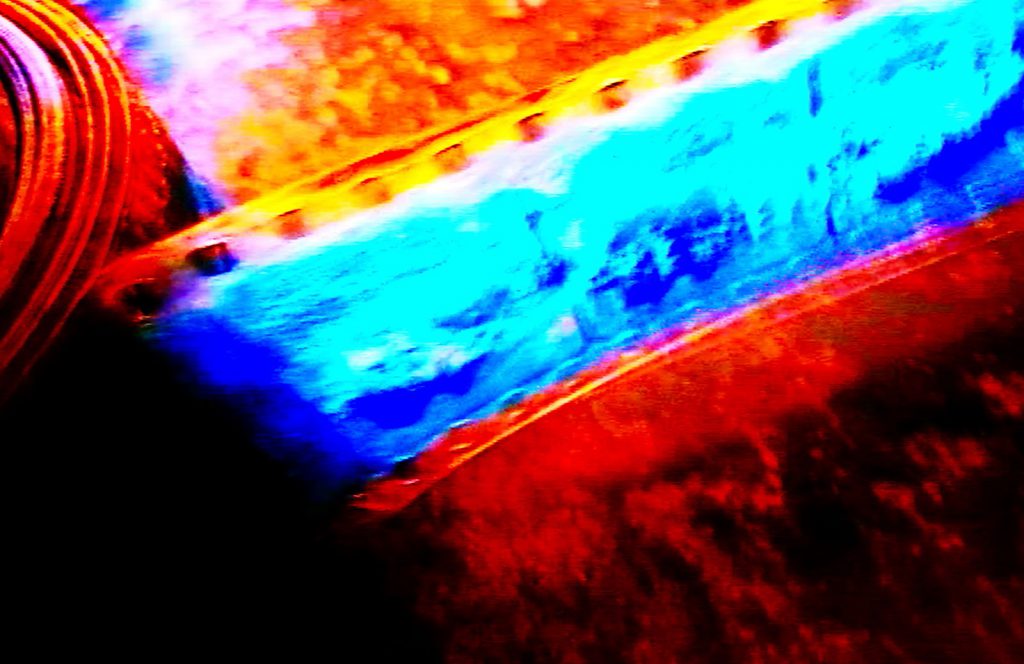

Tampoco sería absurdo comparar la historia del cine con el mito de Sísifo, ese hombre condenado por Zeus a tener que empujar día tras día una enorme roca hasta la cima de una montaña para que esta acabe siempre rodando hacia su posición inicial. Se presenta esta idea de la frustración del construir algo sabiendo que acabará siendo destruido, como si de una crónica de una muerte anunciada se tratara. Godard es totalmente consciente de este inevitable mecanismo, tal y como nos demuestra en El libro de imágenes (2018).

El último y verborreico onanismo mental del nonagenario director (citando textualmente a Carlos Boyero) parece funcinar como una explosión controlada, un intento de dinamitar el propio lenguaje cinematográfico que él mismo ha ayudado a contruir. Se presenta a un Godard que, habiendo llegado a la cima y sabiendo cuál es su ineludible destino, prefiere arrojar su roca montaña abajo antes de dejar que alguien lo haga por él.

Podemos entender esta película como un intento de convertir el vértigo del castigo en un placer culpable, casi como si el único objetivo de haber subido la piedra hubiera sido poder arrojarla después. Hay una inexplicable conexión de Godard por esa destrucción que tradicionalmente ha sido concebida como una penitencia. Algo parecido a ese Orfeo que pudiendo huir con su amada del infierno la mira justo antes de cruzar el umbral, tomando la decisión del poeta y no la del amante.

El cineasta sabe que no podemos concebir el cine sin este constante movimiento. Si la piedra se queda en la cima, el séptimo arte muere. Ahí reside el paralelismo entre El hombre de la cámara y El libro de imágenes, en que ambas queman para poder sembrar después. Ambas generan un apocalipsis que se convertirá en el génesis de un nuevo mundo. Ese caos será con el tiempo canon, que será substituido tarde o temprano por un nuevo caos. Porque, como en el péndulo, no hay paz sin caos ni vida sin muerte. Como Godard nos susurra durante su inmolación artística, “ninguna actividad se convertirá en arte antes de que terminé su tiempo.”