En el arte, el tiempo puede ser un mordaz e insidioso enemigo. Los gustos cambiantes del gran público, las asunciones prematuras o la efímera vigencia de la moralidad, marcan con dolorosa arbitrariedad los epicentros totémicos de la disciplina cinematográfica, enterrando a su paso discretas pero inmensas obras maestras que, con el paso de los años, se tornan en absolutas desconocidas para la mayoría. Con el objeto de rescatar algunos de estos increíbles títulos, comienzo esta serie de artículos que, espero, les descubran alguna película que juzguen digna de amar.

Hubo un tiempo en el que París fue el refugio de las almas rotas. Peregrinaban con rostro melancólico de bar en bar corazones partidos, escritores borrachos y artistas atormentados. Aquella época, ya hace largas horas extinta, de cantinas bañadas en Jazz y flotante humo de cigarrillos, dejó excelsas expresiones artísticas en virtualmente todas y cada una de las disciplinas conocidas por el hombre. Días de esplendor y dolores. Arte, sensibilidad y lágrimas.

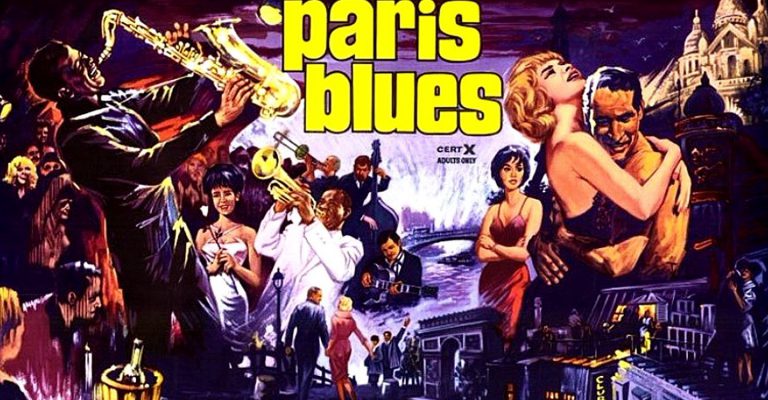

De las muchas que se han hecho, diría que la película que mejor plasma la esencia de esta etapa histórica es Paris Blues (Martin Ritt, 1961). Protagonizada por los inmortales Paul Newman y Sidney Poitier, este delicado filme narra las andanzas de dos libertinos y talentosos músicos de Jazz norteamericanos que, escapando del ruido y la hipocresía de su país natal, deciden huir en un exilio voluntario a la capital francesa. Esta preciosa y delicada cápsula del tiempo, que con pausado pero decidido ritmo construye nota a nota su triste melodía, es un ejercicio exquisito de retrospección. Una mirada romantizada pero crítica de aquella mentalidad aburguesada de los artistas de la bohemia tardía. Una declaración de amor al Jazz que, sin embargo, bien podría moverse en algunos pasajes al ritmo de los versos de Aznavour o de la pluma de Hemingway.

Completan el reparto unas fabulosas Joanne Woodward y Diahann Carroll, que imprimen con delicada gracilidad el imprescindible componente femenino de este relato. Además, el filme nos regala un inolvidable cameo del maestro trompetista Louis Armstrong (aunque en realidad es mucho más que eso).

El hastío y la soledad son piezas centrales en este melancólico viaje por las bajezas del ser. Esta es, al fin y al cabo, la historia de dos hombres que no saben amar ni ser amados. Una película impregnada en dubitativos sentimientos de amor y lágrimas de desconcierto. Una dicotomía mordaz y desgarradora entre la pasión y los sueños en un mundo donde estas dos pulsiones primarias se tornan incompatibles. Desvaríos musicales y añoranzas inconfesables empapadas en whisky barato.

Esta lenta perorata se erige, con tranquilidad y sin pretensiones, en una auténtica obra maestra intimista e inexplicablemente olvidada que, por deber moral, tenía que ser añadida en esta serie de artículos. Porque, cincuenta y nueva años después de que Newman agitara su trompeta, algunos nos seguimos sorprendiendo, emocionando y sobrecogiendo con este frágil relato sobre corazones rotos en las calles de París.